Crossing Iowa from Illinois to the Central Great Plains of Omaha - The Third Day of The Graduation Travel

离开罗德岛开启毕业旅行的第三天,因为不想在芝加哥住,不相信当地的治安,同时也希望找个稍微便宜点的旅店,所以当天晚上又是赶路的一晚,一直差不多晚上12点半才开车到达住的地方。晚上十一点多的时候还经过了一个伊利诺伊州的休息站,在中途停留上个洗手间,上面介绍了整个州的著名景点,可惜并没有太多时间驻足参观游览。

It was the third day of my graduation trip, because I didn't want to stay in Chicago, didn't trust the local security, and also wanted to find a slightly cheaper hostel, so that night was another night of rushing, and it was pretty much 12:30pm before I drove up to where I was staying. I also passed an Illinois rest stop at 11:00pm and stopped to use the restroom, which described the famous attractions of the entire state, but unfortunately, I didn't have much time to stop and visit.

一、从伊利诺伊横穿爱荷华到达奥马哈

I. Crossing Iowa from Illinois to Omaha.

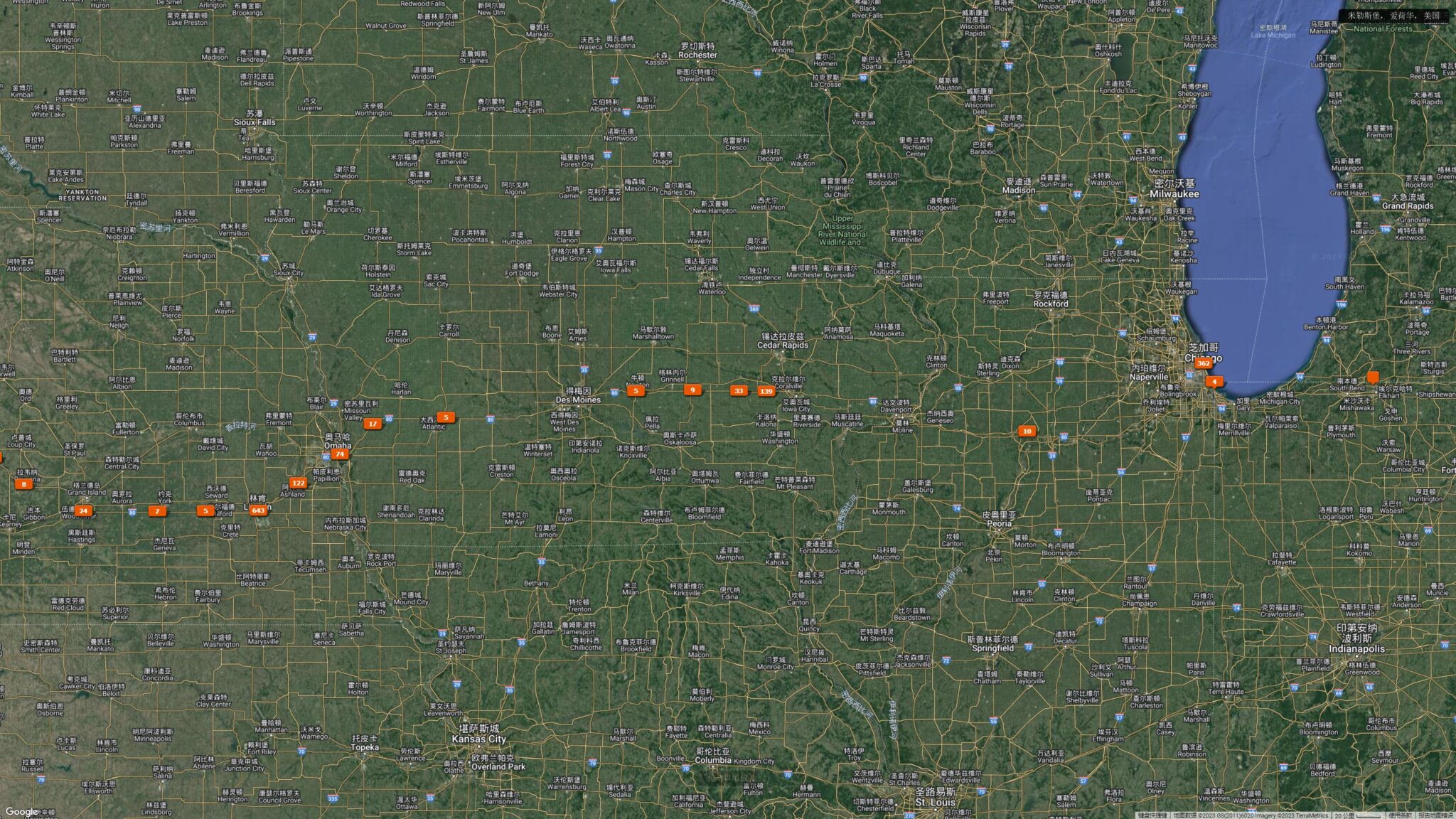

出发的第三天,大概早上11点出发,又开始继续赶路西行之旅。又是赶路的一天,沿着80号公路,从芝加哥的所在州伊利诺伊州开始一路向西。这种长时间驾驶的东西向行驶,会开始感受经度变化带来的从沿海到内陆的变化,虽然不大,但是还是能观察到一些的。

On the third day of departure, we left at about 11:00 AM and continued west. Another day of catching up on the road, traveling west on Route 80, starting in Illinois, the state where Chicago is located. This kind of east-west driving for long drives will start to feel the change from coast to coast from the change in longitude, not much, but still something to observe.

今天出发的经度大概是西经89度,沿途开始一路上欣赏爱荷华农场的美丽景色,有时候感觉简直胜过Windows XP的桌面壁纸。

Today's departure longitude was roughly 89 degrees west, and along the way, I began to enjoy the beautiful views of Iowa farms, which at times felt almost better than the desktop wallpaper of Windows XP.

一路上,这些田地和公路分界线的卫星锅天线,上面五彩斑斓的装饰,点缀着这条平凡的路,真的可以算算得上公共艺术。

Along the way, these satellite pot antennas on the dividing line between the fields and the highway, with their colorful decorations on them, punctuate this mundane road and could really be considered public art.

6月下旬,正是草料收成的季节。空气中似乎还弥漫着芳草的清香。一个个草卷, 很容易让我想起莫奈画的干草堆,当初老师给我们讲了好久他是怎么用颜色的。

It's late June, the time of year when the grass is harvested. The air seems to be filled with the fragrance of grass. One by one, the rolls of grass easily reminded me of Monet's haystacks, when the teacher told us for a long time how he used the colors.

一卷卷草垛,大概是对于我这种中国南方都市人最喜欢看到的景色吧。这种景色在国内我以前似乎只在一路往北的到达哈尔滨的火车上看到过。

Rolls and rolls of grass are probably the favorite scenery for southern Chinese city dwellers like me. It seems that I've only seen this kind of scenery in China before on a train going all the way north to Harbin.

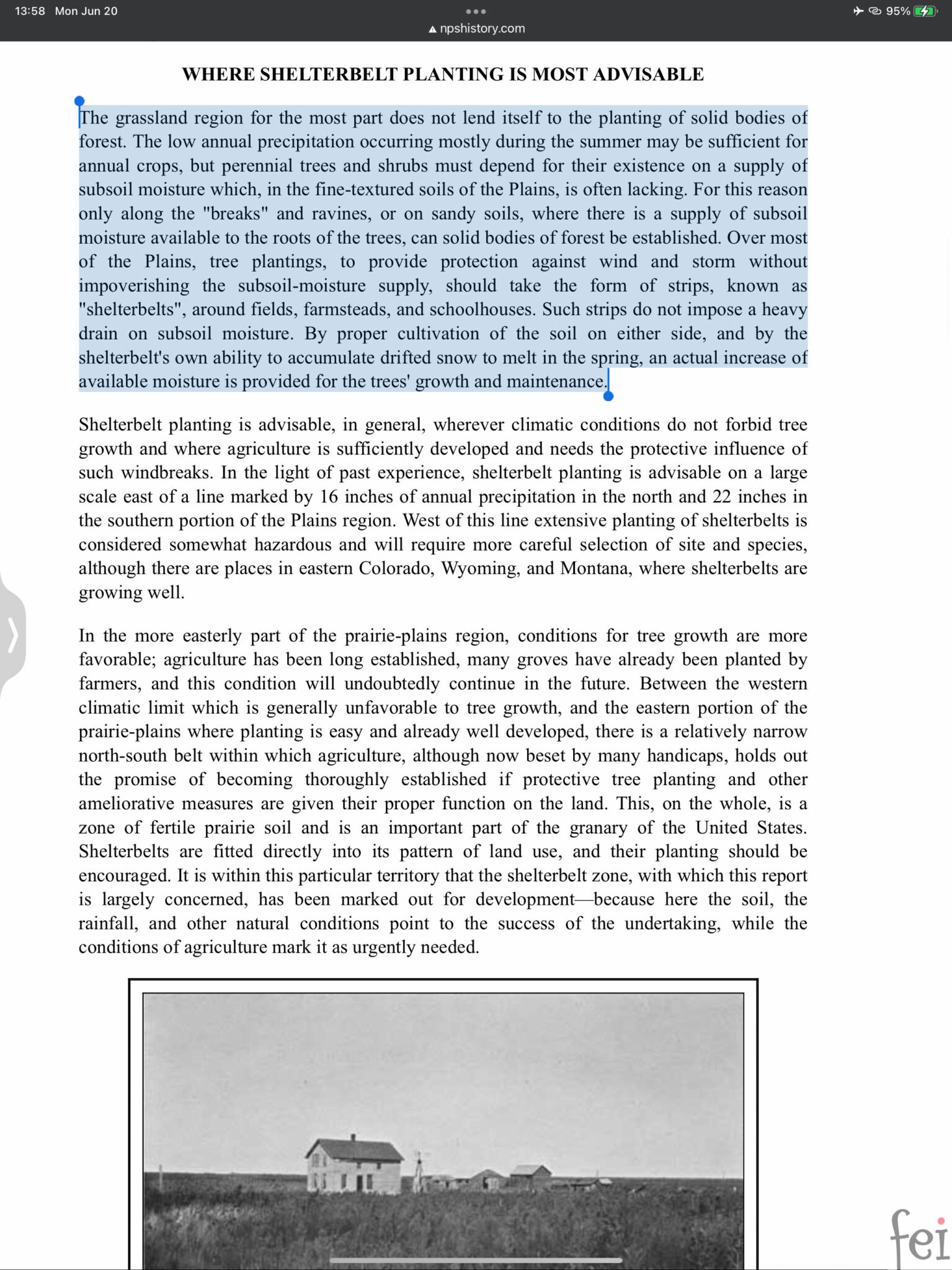

因为这天又是赶路的一天,所以路上也不能闲着,一路上开始看继续看美国人在1930年尝试建造的shelterbelt,讲述shelterbelt的书,可惜爱荷华还是太靠近东边了,当时应该还没有进入主要的考虑范围里面,但是这种广袤的田园景色,似乎是百年来并没有改变的, 百年之后,科技和技术更加优秀,农业得到更好的收成。

Because this day was another rush day, all the way I continued reading about the American's effort to build the shelterbelt, but unfortunately, Iowa was still too close to the east, at that time it should not have entered the main considerations within the scope of the, but this kind of vast idyllic scenery, it seems to be a hundred years and did not change the! A hundred years later, technology and techniques are better, and agriculture gets better harvests.

路上成捆成捆的干草堆,总是十分吸引眼球。

Bales and bales of hay on the road are always eye-catching.

经过的一高速公路边的motel或者零售商店,看起来感觉心旷神怡。晴空万里之下,野花开满了整个草地。

Passing a highway motel or retail store looks and feels refreshing. Under the clear sky, wildflowers bloomed all over the meadows.

一路上看到了破破烂烂的废弃农舍,和前面的枯树干与后面的风力发电机似乎有着说不尽的往事,谁知道这个农场又发生了什么呢。

Along the way, I saw the abandoned farmhouse in disrepair, and the dead tree trunks in front and the wind turbine in the back seemed to have a long history.

路上还暂时很少看到有专门用于灌溉的设施,西经90°,相对来说还不算十分内陆,在美国的农业系统中,100°经度可以说是干湿的分界线,超过了100°,需要灌溉才能有好好的收成,而还没到100°,不需要专门的灌溉也能生长。

On this location you can still rarely see any irrigation facilities, 90 ° west longitude, relatively speaking is not very inland, in the United States agricultural system, 100 ° longitude can be said to be the demarcation line between wet and dry, more than 100 °, you need to irrigate to have a good harvest, and not yet to 100 °, do not need specialized irrigation can grow.

经过一些silo,地上种的似乎是玉米,也可能不是,不过中部大平原上的大部分玉米,似乎都是为了畜牧业给牲口吃的。

经过一些silo,地上种的似乎是玉米,也可能不是,不过中部大平原上的大部分玉米,似乎都是为了畜牧业给牲口吃的。

Passing through some silo, the ground was planted with what appeared to be corn, or perhaps not, though most of the corn on the central Great Plains seems to be for livestock for the animals.

路上有时候会遇到一些孤零零的大树,树似乎也没有闲着忍受孤独,反而在尽可能地让自己全方位成长,好让各方面都受到阳光的照射。

On the road, we sometimes encountered some large, solitary trees, which did not seem to be suffering from loneliness, but rather were trying to grow as much as possible in all directions so that all aspects of their lives would be exposed to sunlight.

路上看到的“museum",真的十分原汁原味, 可以说是野生的博物馆了。

The "museums" we saw on the way were really original and could be called wild museums.

一路上大风车不断,可见风力应该十分好,提供源源不断的清洁能源。

There were windmills all along the way, so the wind is supposed to be very good and provide a constant source of clean energy.

在中部大平原上驾驶,有时候更多其实是在提醒你,传说中的中部大平原,其实并不是真的是平的,甚至我认为更应该叫做中部大平“圆”, 因为很多时候,都将会遇到高低起伏的小山丘,只不过相对来来是一个跨度范围更大, 坡度更缓的小山丘而已。有时候上坡下坡延绵数英里。

Driving in the Central Great Plains, somehow also reminds you, that the legendary Central Great Plains, in fact, is not really flat. When driving on it, you will actually encounter a lot of high and low undulating hills, but relatively come to be a span of a wider range of slopes more gently small hills only. It's just that it's a smaller hill with a larger span and a gentler slope. Sometimes it goes uphill and downhill for miles.

树的不同形态,似乎讲述着整个场地的不同故事,或许有一些树是应该存在并且可以存活的,但是因为需要更好的开拖拉机, 更好的务农, 一些树是否存活,似乎就变得不重要了。

The different shapes of the trees seem to tell different stories about the whole site, and perhaps some trees should be there and could survive, but because of the need to be better at driving tractors and better at farming, it doesn't seem to matter whether or not some of the trees survive.

路上的树,一路上有的齐心协力,有的已经东倒西歪,中部大平原上的生存环境根本不能说容易。这一路上外面的气温高达94华氏度,也就是相当于33摄氏度,场地上又干旱,还要大风的整天风干,很多树已经在没有足够灌溉的情况下枯萎。而新的树又在勉强艰难存活着,气候变化,降雨量每年每月都在变化,如果树木没有很好的生长基础和环境,就只能在烈日下被晒干像咸鱼一样死去。 有时看到路边死去的树,只剩下枝干,上面没有一片叶子,不禁感叹,实属可惜,或许只有人才能帮帮它们在极端环境下继续存活下来,这样就不需要等十几二十年,去培养新的树,而原来的树或许又可以为新的树苗提供荫蔽,保护着新的树苗成长。

The trees on the road, some have come together along the way to survive, some have fallen down, and survival on the central Great Plains can't be described as easy at all. With temperatures outside of 94 degrees Fahrenheit, or the equivalent of 33 degrees Celsius, drought on the grounds, and high winds that have been drying them out all day long along the way, many of these trees have already wilted without adequate irrigation. And new trees are barely surviving with difficulty, climate change, and rainfall changes every month of the year, if the trees do not have a good base and environment to grow, they will just be dried up in the hot sun and die like salted fish. Sometimes see the roadside dead trees, only branches and trunks, no leaves on them, and can not help but sigh, it is a pity, perhaps only humans can help them continue to survive in extreme environments, so that they do not need to wait for a decade or two to cultivate new trees, and the original tree may be able to provide shade for the new sapling, protecting the new sapling growth.

一路的景色和昨日在芝加哥大城市里看到的,简直形成鲜明对比。

The scenery along the way was a stark contrast to what we saw yesterday in the big city of Chicago.

晚上6点多,在经过了一个时区和经历了7个多小时的驾驶后,终于到达了巴菲特所在的城市,奥马哈。

Just after 6pm, after a time zone and over 7 hours of driving, we finally arrived in Buffett's city, Omaha.

二、奥马哈的铁路城市印象与联合铁路公园

II. Omaha's Railroad City Impression and Union Railroad Park

今天一整天的行程都处在一个热浪之中,外面的温度分分钟37摄氏度。如果不是看过巴菲特的纪录片,和写巴菲特的书《滚雪球》可能永远不会知道有奥马哈的这个城市。整个城市并不像芝加哥一样灯红酒绿,车水马龙,是一个充满夜生活的繁华大都市。奥马哈的整个城市印象似乎更加平静,低调,甚至不起眼,然而却有着富可敌国的巴菲特。似乎也是这种平静和平凡,在暗中积聚着力量,然后富得漏油。

The whole day's travel today was under the heat wave, with temperatures outside at 37 degrees Celsius most of the day. If I hadn't seen the Buffett documentary, and the book "Snowball" written about Buffett I probably would have never known about the city of Omaha. The whole city is not as bright and colorful as Chicago, a bustling metropolis full of nightlife. The whole city of Omaha seems to have a much calmer, low-key, even unassuming impression, and yet it is home to the rich and famous Warren Buffett. It seems to be the same kind of calmness and ordinariness that gathers strength in the shadows and then becomes rich beyond measure.

整个奥马哈城市中心其实并不大,但是其实也不小,总比很多山谷的滑雪小镇什么的大很多, 街区的尺度也可以说是比较小的,一个block只有400ft,也就是相当于仅有120米,算上一些退线以及停车位的设置,建筑似乎很快就可以把一整个block给占满。

The entire Omaha city center is not really big, the scale of the street can also be said to be relatively small, a block is only 400ft, that is, the equivalent of only 120 meters, counting several setbacks as well as parking spaces set up, the building seems to be very quickly can be a whole block to fill up.

不过好处似乎就是因为这种小的block,很容易在一个block的四周排布更多停车位,对于低层低密度的城市布局,中部大平原这种到处都需要开车的地方来说,这样的布局很显然到达更容易到达建筑并且找到地方停车。

But the advantage seems to be that because of this small block, it is easy to line up more parking spaces around a block, and for low-rise, low-density urban layouts, such as the Central Great Plains, where you need to drive everywhere, it is obviously much easier to get to the building and find a place to park.

不过街区尺度小带来的问题就是街口路口多,红绿灯多看,stop sign也多,所以开车在downtown注定就不是太舒服的一件事,道路的速度限制会相对比较大一些。相对来说效率也就要低一些,不过这个毕竟是中部,也不像大城市一样需要高效率快节奏。

However, the problem brought by the small scale of the neighborhood is that the more street intersections, more traffic lights, and more stop signs, so driving downtown is not destined to be too comfortable, and the speed limit of the road will be relatively large. The road speed limit will be relatively large. Relatively speaking, the efficiency will be lower, but this is the center of the country after all, not like the big cities need to be efficient and fast-paced.

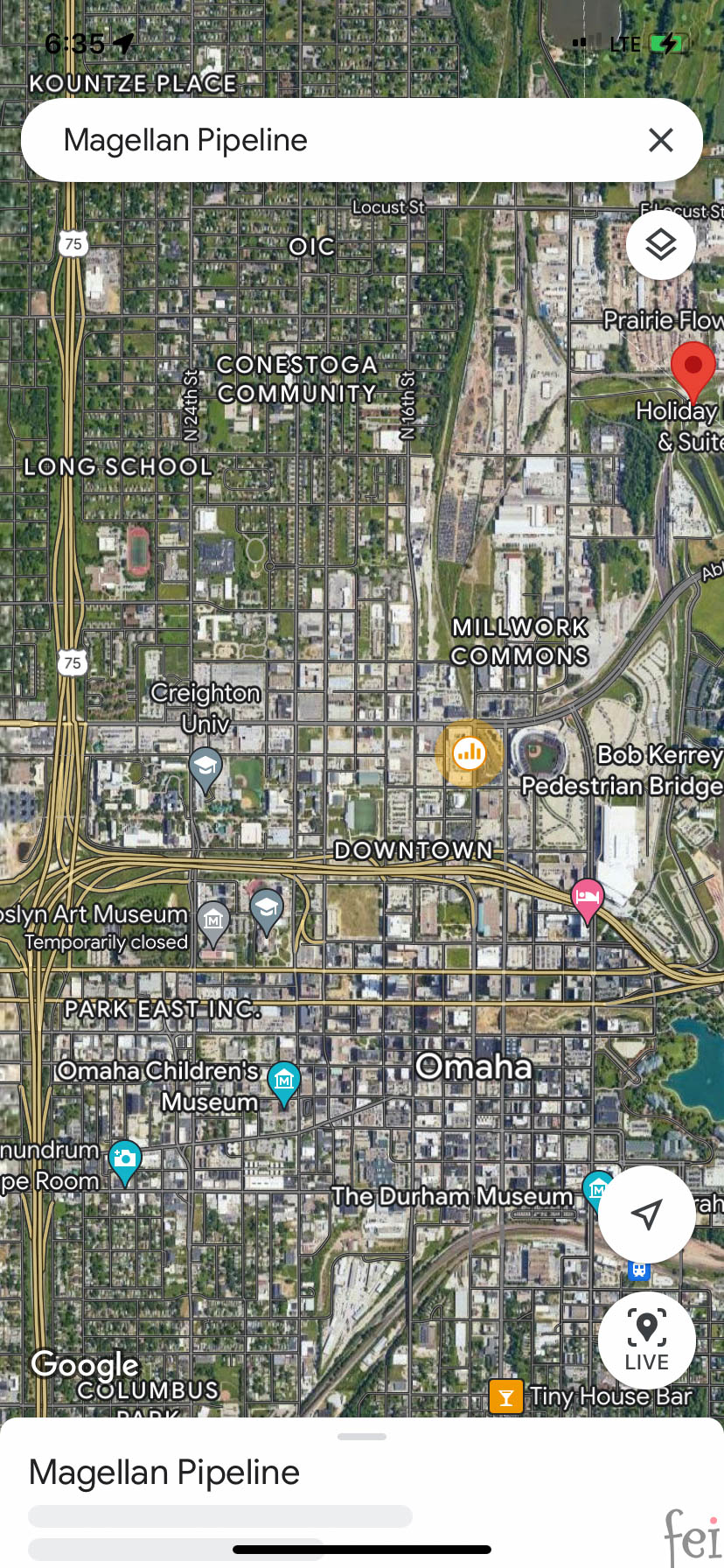

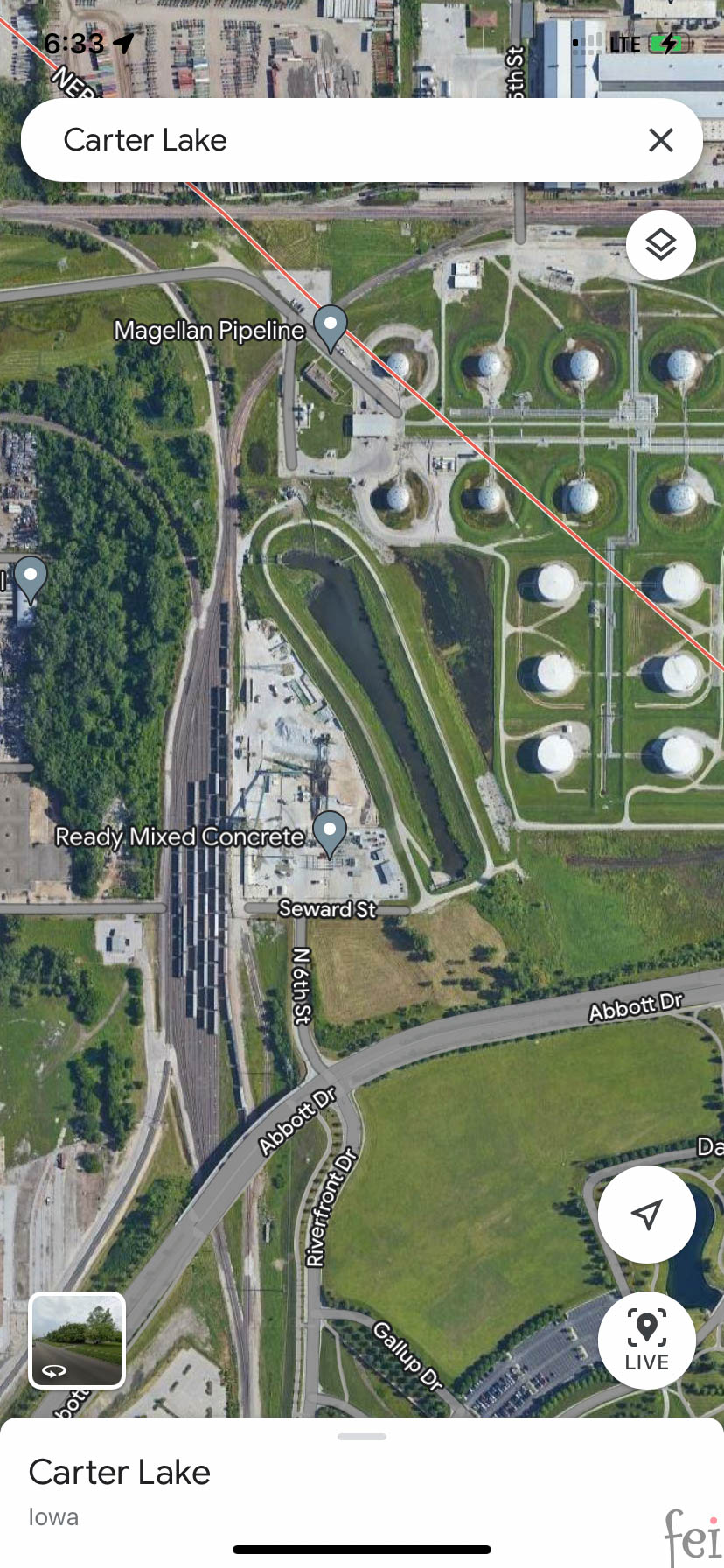

城市边上倒是有有很多似乎很有趣的地方,不过并没太多时间停留和探索,比如这个在爱荷华和内布拉斯加中间边界线上布置的储油厂, 与他连接的是铁路。

There are a lot of interesting places on the edge of the city, but there's not a lot of time to stop and explore them, such as this oil storage plant on the borderline between Iowa and Nebraska, which is connected to the railroad.

铁路运输显然成了奥马哈在中部大平原上城市发展的必然因素,有点像国内城市石家庄一样。

Railroad transportation apparently became an inevitable part of Omaha's urban development on the central Great Plains, kind of like the city of Shijiazhuang in China.

整个铁路枢纽看看右边的停车场就知道究竟带来了多少就业岗位。

The entire railroad junction, as you can see by looking at the parking lot on the right, has brought a lot of jobs to Omaha.

自从高速公路发展之后, 工业区就变成了沿着高速公路布置了,整个奥马哈的城市布局,似乎都喜欢这样水平的东西贯穿,高速公路的出入口如同复制粘贴一般建设,有时真的怀疑就近给有没有需要在这么多短的路程上面建设如此多的高速公路出入口。

Since the development of the freeway, industrial areas have become arranged along the freeway, the entire urban layout of Omaha, seems to like this level of things through the freeway entrances and exits as copy and paste the general construction, sometimes really doubt that the proximity to the need to build so many freeway entrances and exits in so many short distances above.

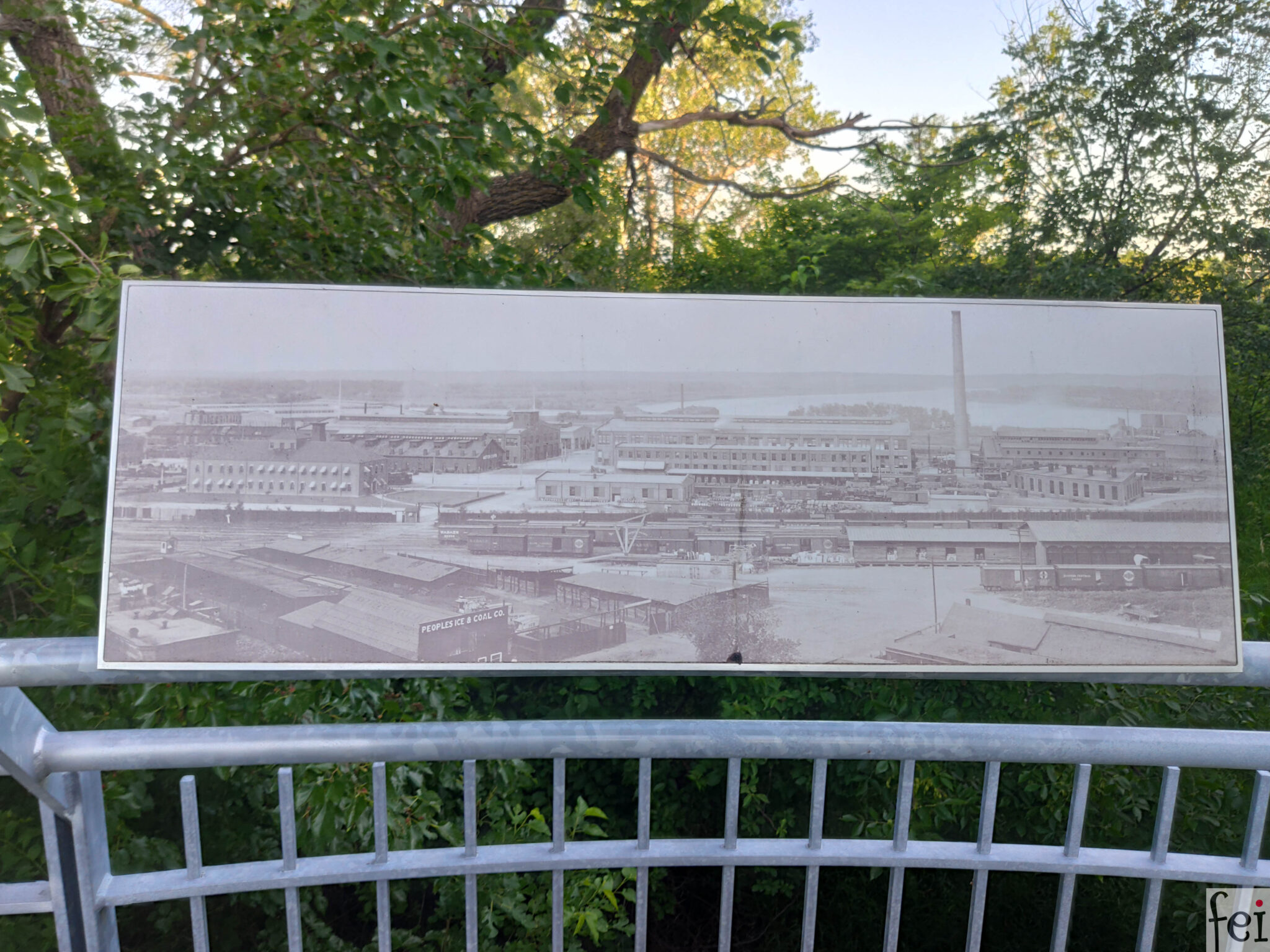

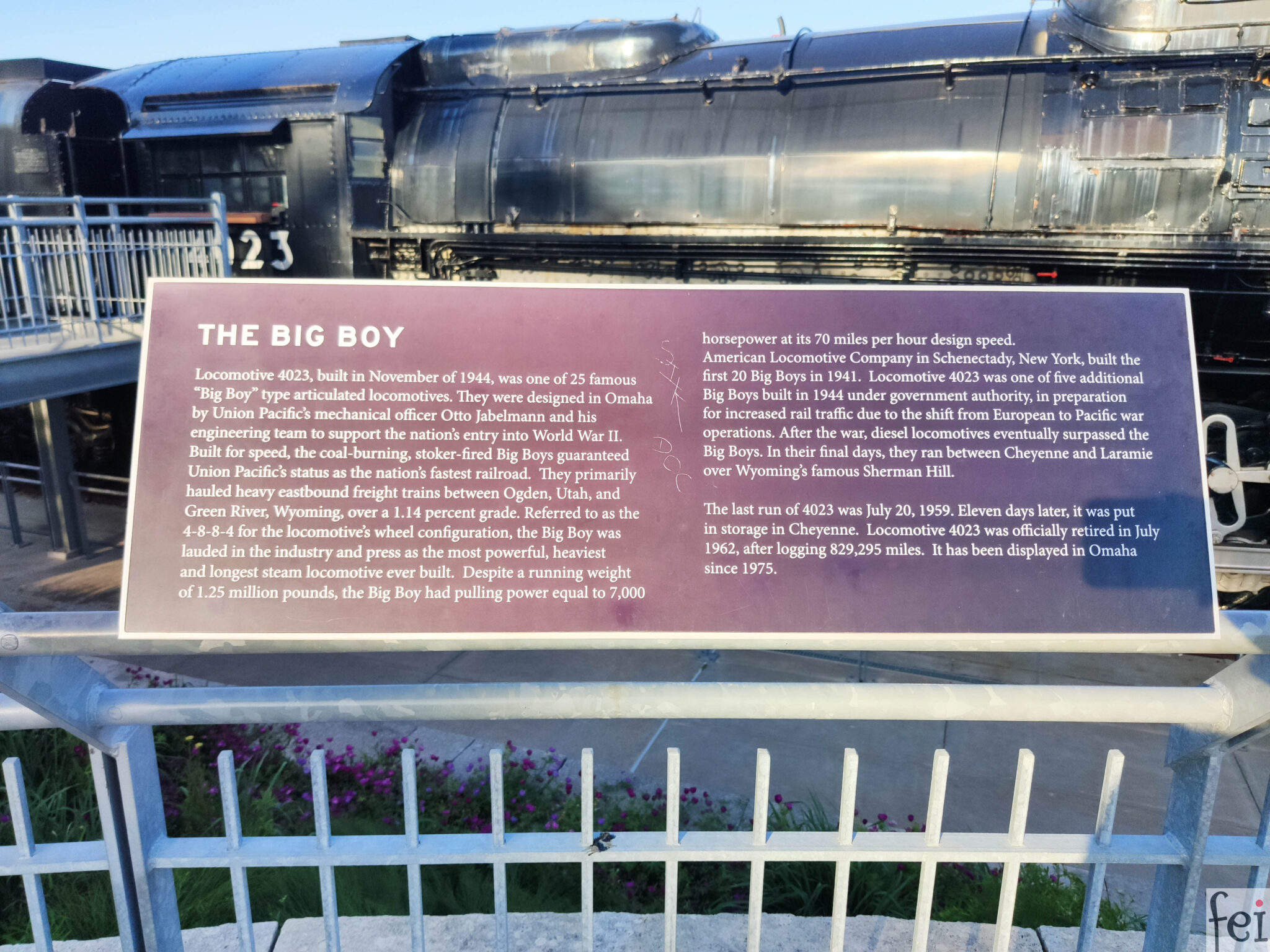

城市中不乏经过精心设计构造的大型动物园,一些建筑的造型奇特,在你开进城市路上就能看见。但是这个城市里尽管街区尺度很小,口袋公园倒是没有看见多少,想在城市里想找一个像样的公园歇歇脚似乎有点难度。最后只好迎着落日的余辉参观了一下这个河边的植物园边上的公园,正好有一个讲述该城市火车历史的小纪念公园Kenefick Park - Union Pacific Locomotives。

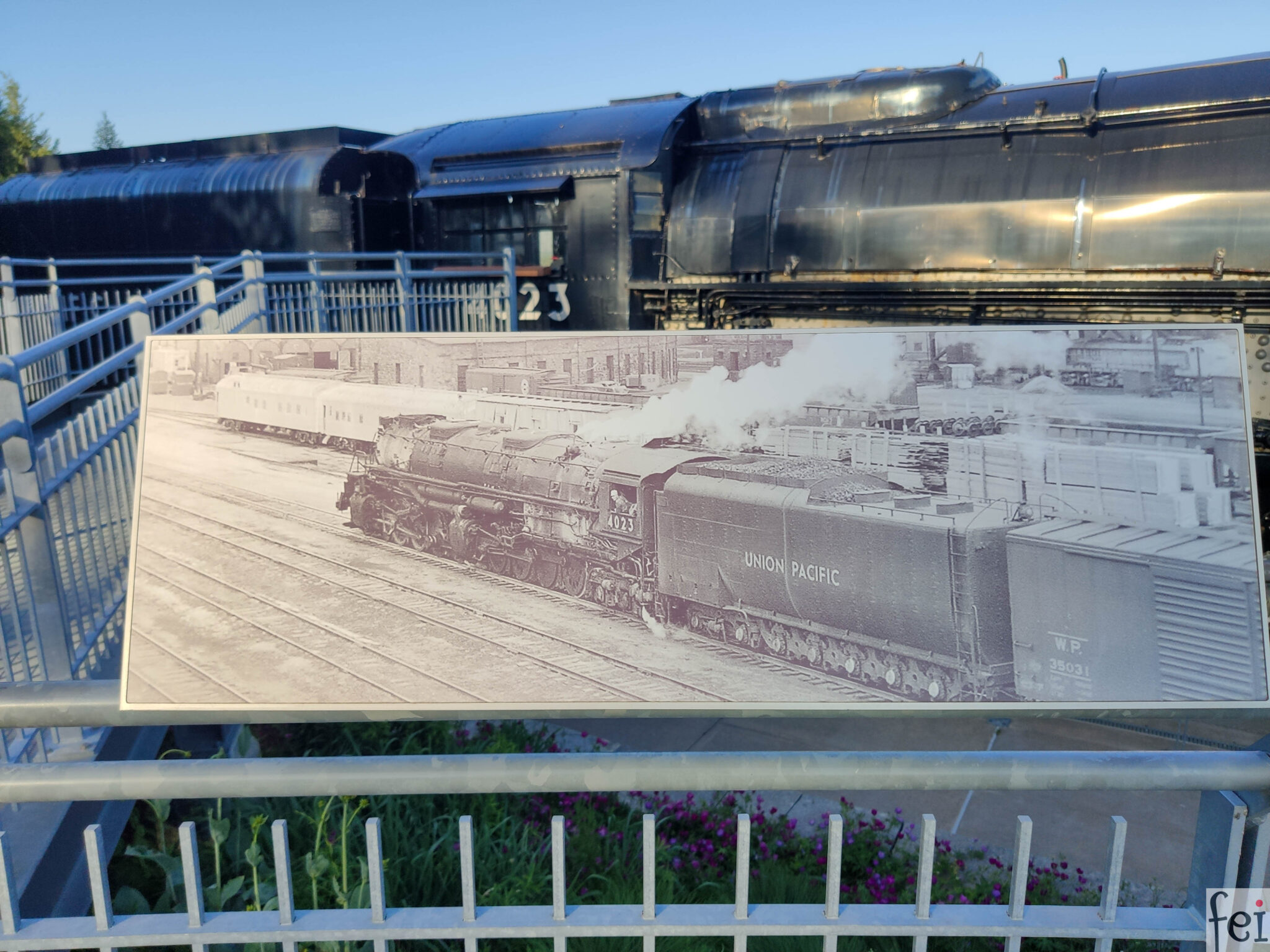

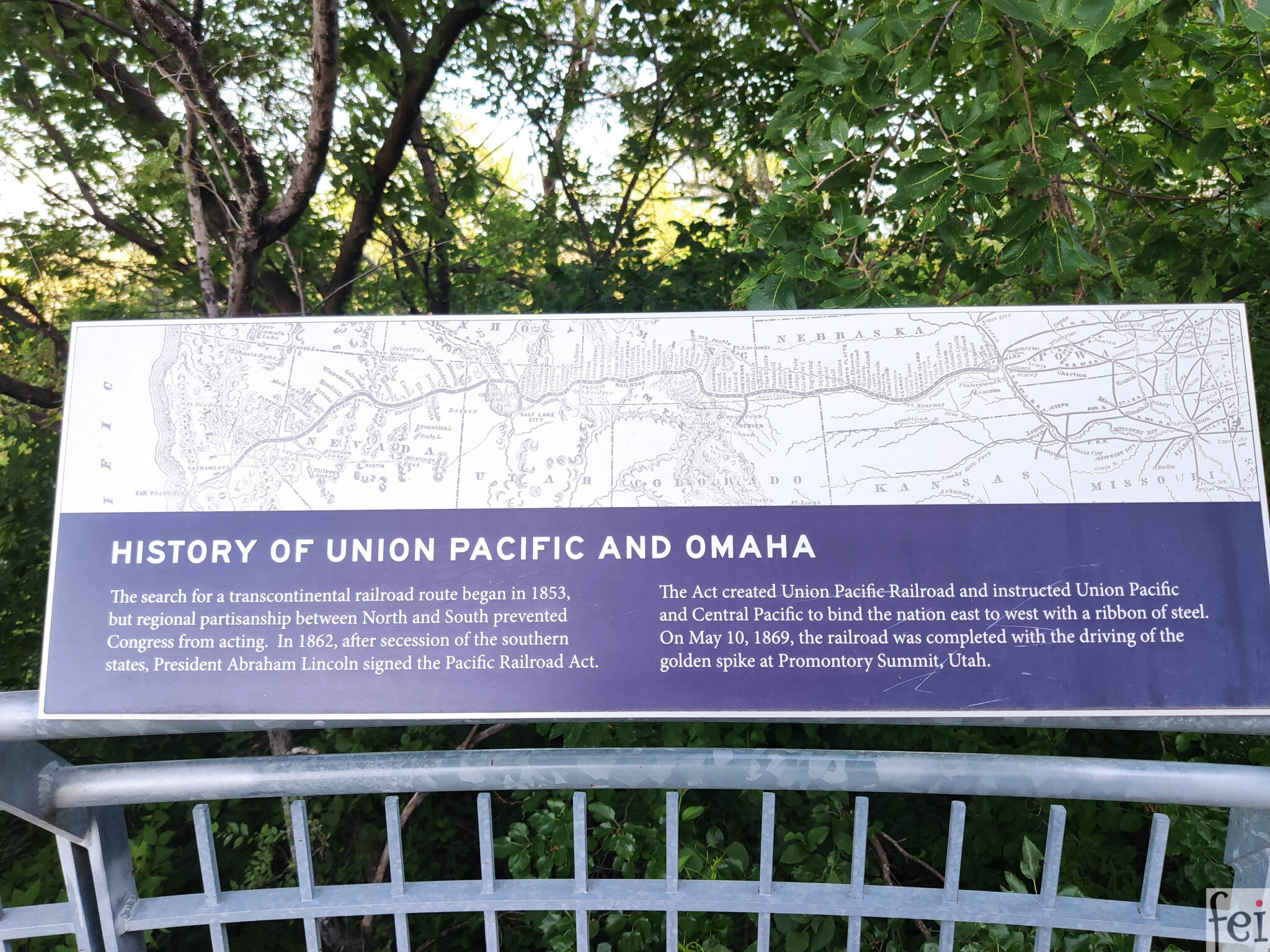

There is no shortage of large, carefully constructed zoos, and some of the buildings are so oddly shaped that you can see them as you drive into the city. But despite the small scale of the city's neighborhoods, there weren't many pocket parks to be seen, and it seemed a little difficult to find a decent park in the city to rest your feet. In the end, I had to visit the park next to the botanical gardens along the river in the sunset light, and there happened to be a small commemorative park, Kenefick Park - Union Pacific Locomotives, which tells the history of the city's trains.

这个植物园早就已经到达关门时间,所以也就无法参观了。

This arboretum had long since reached its closing time, so a visit was not possible.

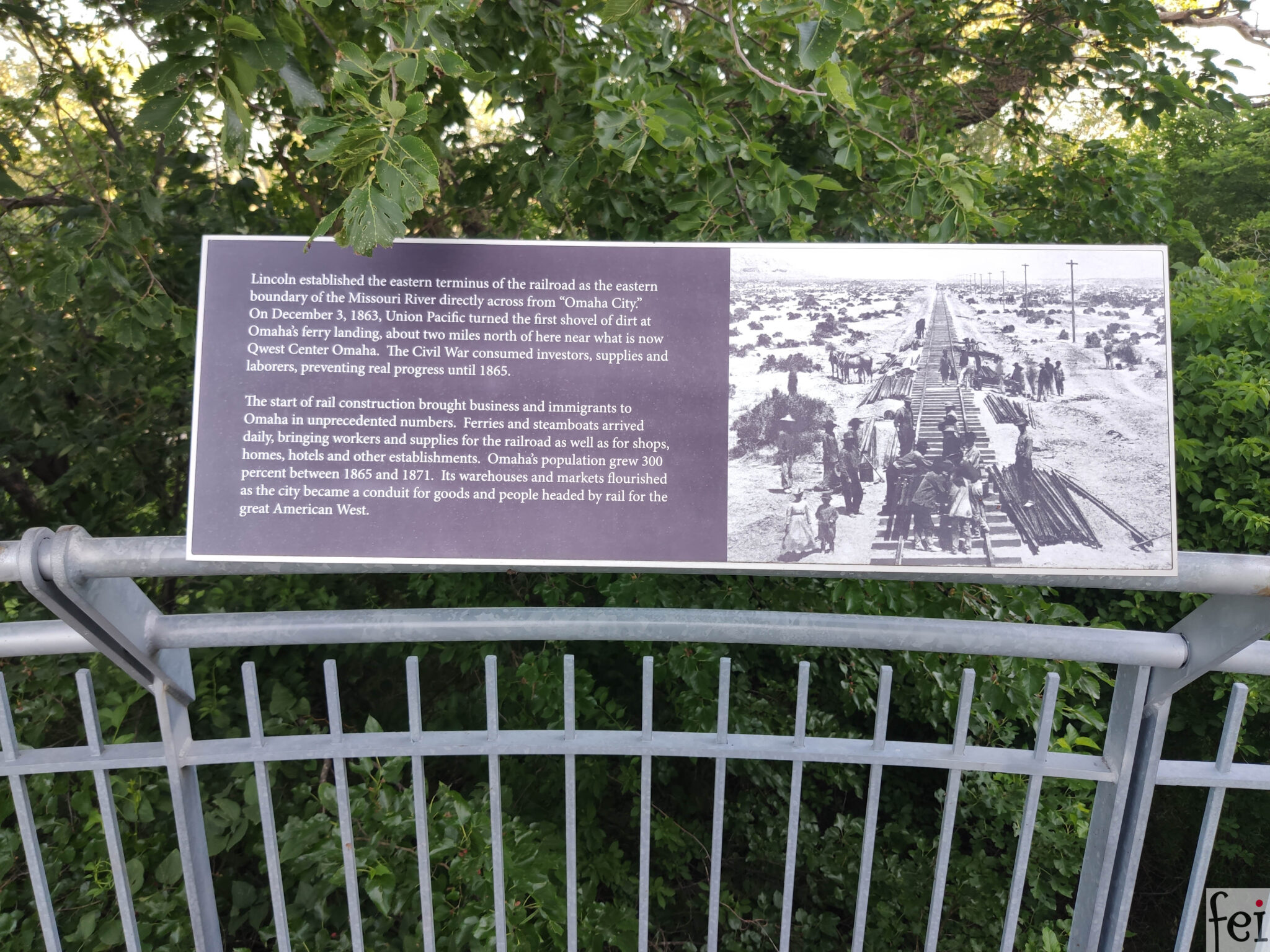

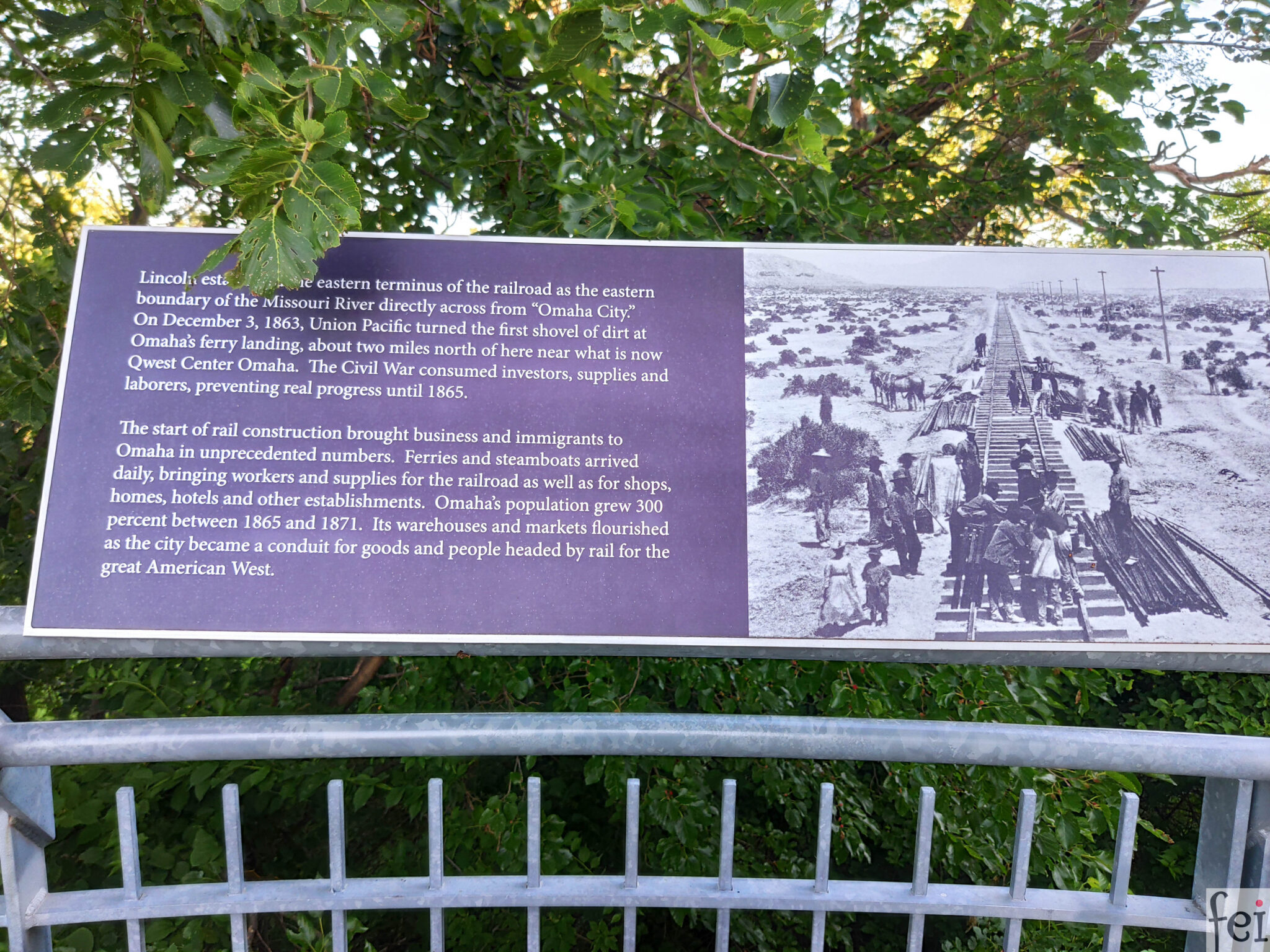

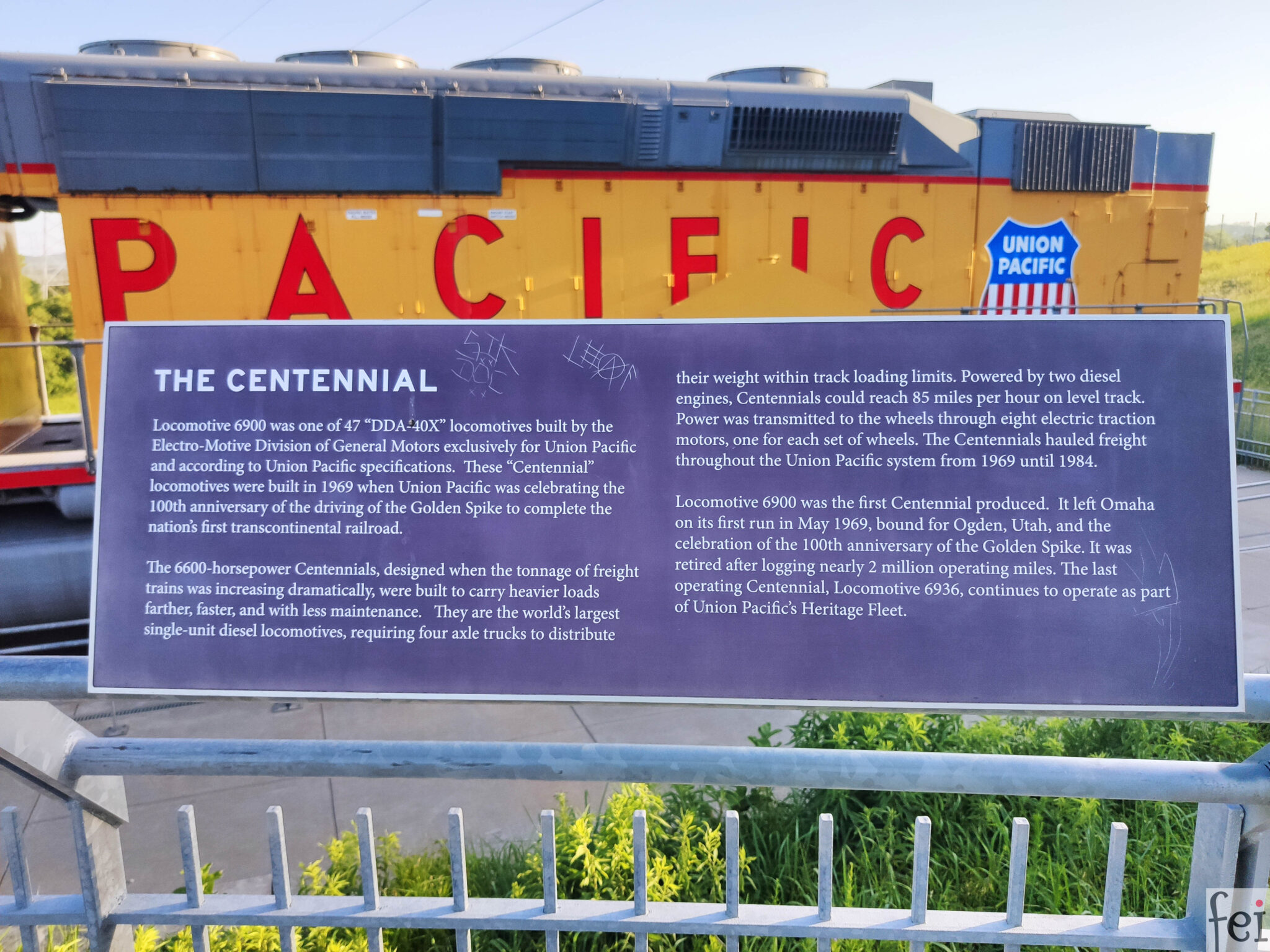

联合铁路可以说是很早沟通东西的一条重要铁路。

The Union Railroad can be considered an important railroad that bridged east and west in the very early days.

铁路建设好了之后,奥马哈的人口开始快速增长。

After the railroad was built, Omaha's population began to grow rapidly.

此处推荐大家如果想了解内布拉斯加地理历史的,可以去看看这本书。这本书如果各位同学有访问渠道,在jstor上面可以访问。《Atlas of Nebraska》,上面有介绍内布拉斯加的发展历史。铁路绝对是城市发展起到重要作用的一部分。

This is a recommended book for those who want to learn about the geographic history of Nebraska. This book is accessible on Jstor above if you can access it. Atlas of Nebraska, which has the history of Nebraska's development. The railroad definitely played an important part in the development of the city.

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1vgwbrd

https://www.nebraskapress.unl.edu/bison-books/9781496227836/

早期基础设施的大量建设带动了美国的充分成长,可惜在某个时间点,这种基础设施并没有得到继续的升级,而是在私营企业上面的以利润优先,同时也没有足够的货物和人满足这种铁路的需求的增长,铁路在美国现在只是变成了一个运货物工具,更加没有多少高速铁路。也许发展到了一定瓶颈阶段,如果没有国家力量支持,其实很难突破到达一个新的高度。

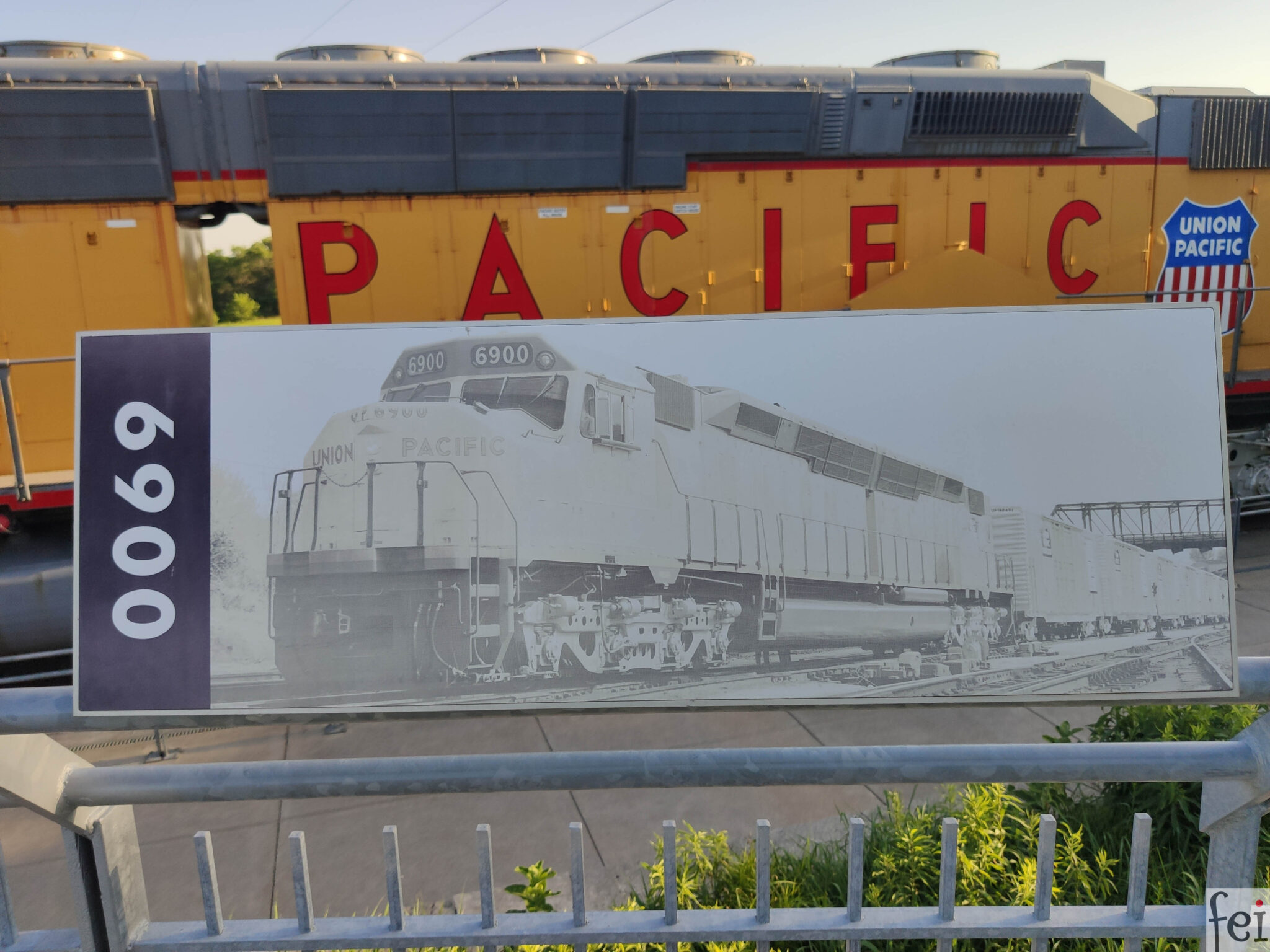

The massive construction of infrastructure in the early days led to the full growth of the U.S. Unfortunately, at some point in time, this infrastructure was not upgraded, but rather the private sector was prioritized over profit, and there were not enough goods people to meet the growth in demand for this type of railroad, and railroads in the U.S. have now become just a means of transporting goods, and there are not a lot of high-speed railroads. Perhaps the development has reached a certain bottleneck, if there is no national power to support it, in fact, it is difficult to break through to a new height.

至今美国的很多铁路,都不是用电力直接驱动,而是用柴油或者其他动力途径,相对来说是比较落后一些了。

So far, many railroads in the United States, are not directly driven by electricity, but with diesel or other power ways, relatively speaking, is more backward.

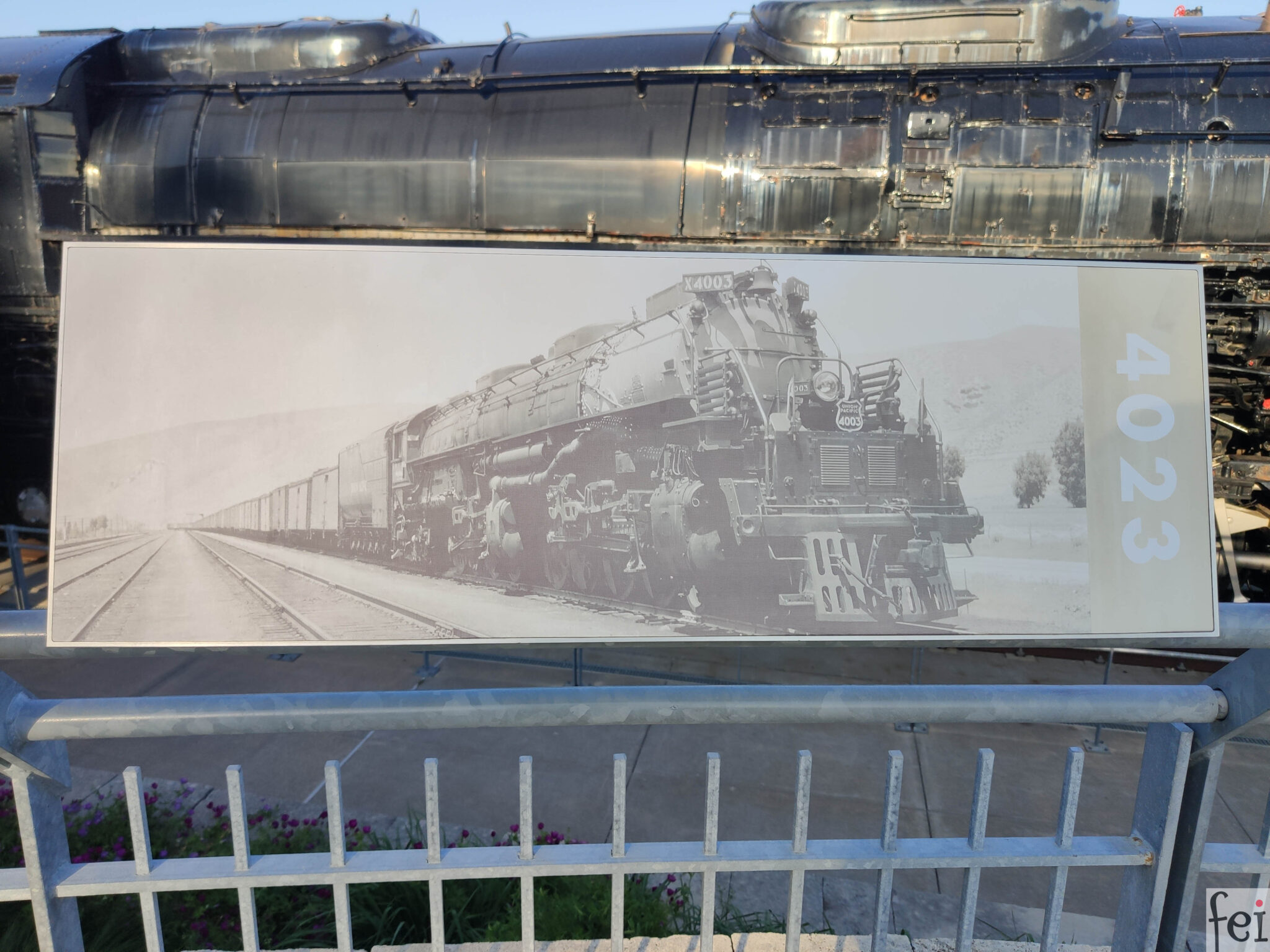

这些火车有如三道岭煤矿里面的运煤车,可惜三道岭煤矿已经停止运行。

These trains are like the coal trucks inside the Sandaoling Coal Mine in Xinjiang China, but unfortunately, the Sandaoling Coal Mine has stopped operation.

夕阳西下,浮尘记录着其历史辉煌。

As the sun sets, the floating dust records its historical splendor.

景色虽美,但是当时的环境并非想想中的平静,整个中部大平原的风力十足,没有高山阻挡,西南风是又干又热。

Although the scenery was beautiful, the environment was not as calm as it should have been. The wind was strong throughout the Central Great Plains, and without the mountains to block it, the southwest wind was dry and hot.

犀利士

tps://blog.fe-i.com/wp-content/uploads/2023/05/DJI_0356.jpg">

整个城市给人的印象就是城市高楼不多,人口也不多,高速公路都做得很宽,似乎是浪费级别。在西经95°下,沿着河边仍然有充足的水分去让植物生长。

The impression of the whole city is that there are not many tall buildings, and the population is small, and the highways are made so wide that they seem to be a waste of space. Under 95° W longitude, along the river, there is still plenty of moisture to go around for plants to grow.

三、Eugene T. Mahoney State Park

迎着日落的余辉,继续往西。今晚并不打算在Omaha过夜,便继续往其西南边的城市Lincoln开去。

Continuing west in the glow of sunset. I was not intending to spend the night in Omaha that night, s I drove to Lincoln, the city to its southwest.

路上看到了这个设计造型奇特的教堂,在上面肯定是风光尽收眼底。

On the way, I saw this oddly designed and shaped church, on which the scenery was certainly breathtaking.

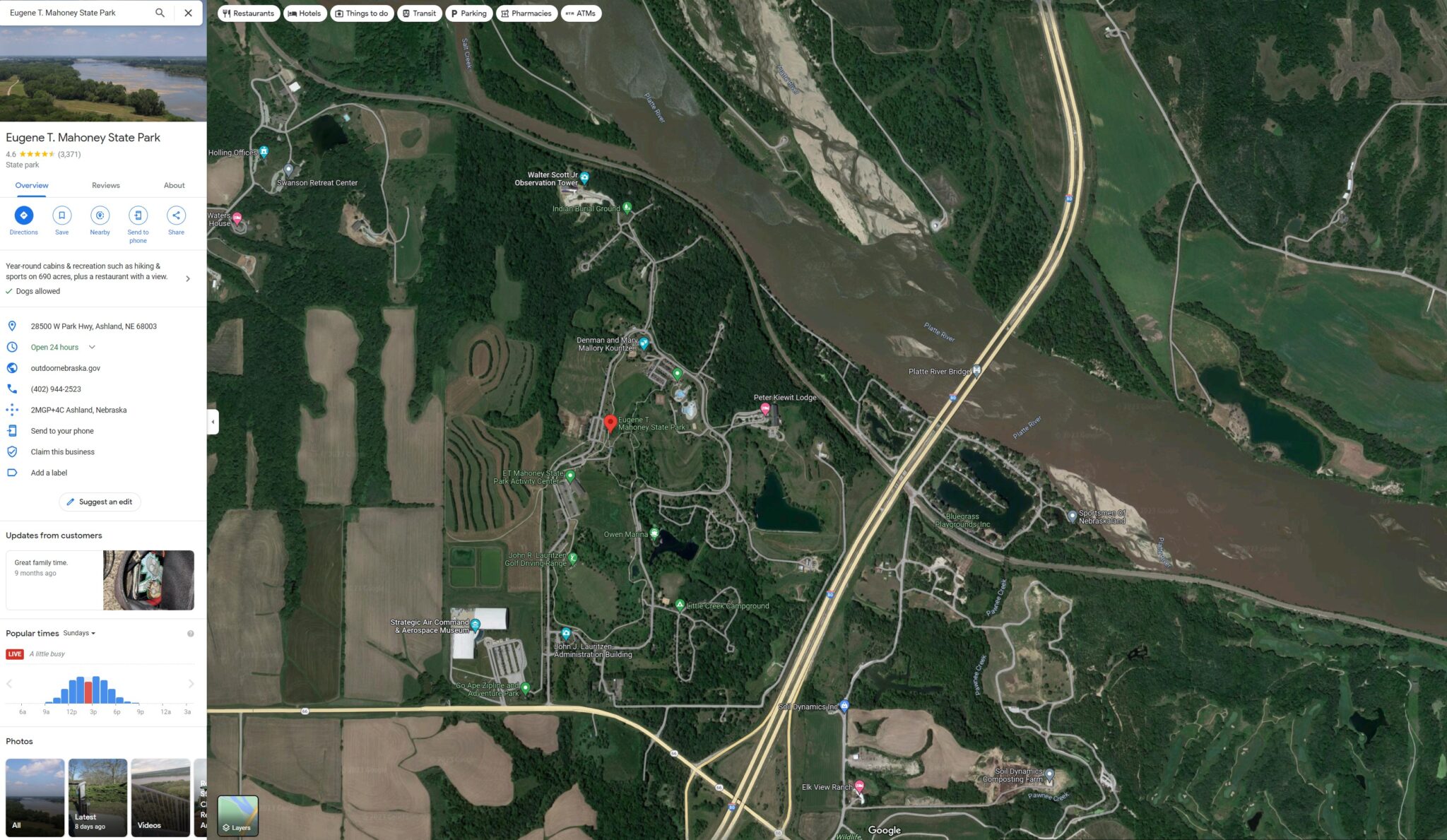

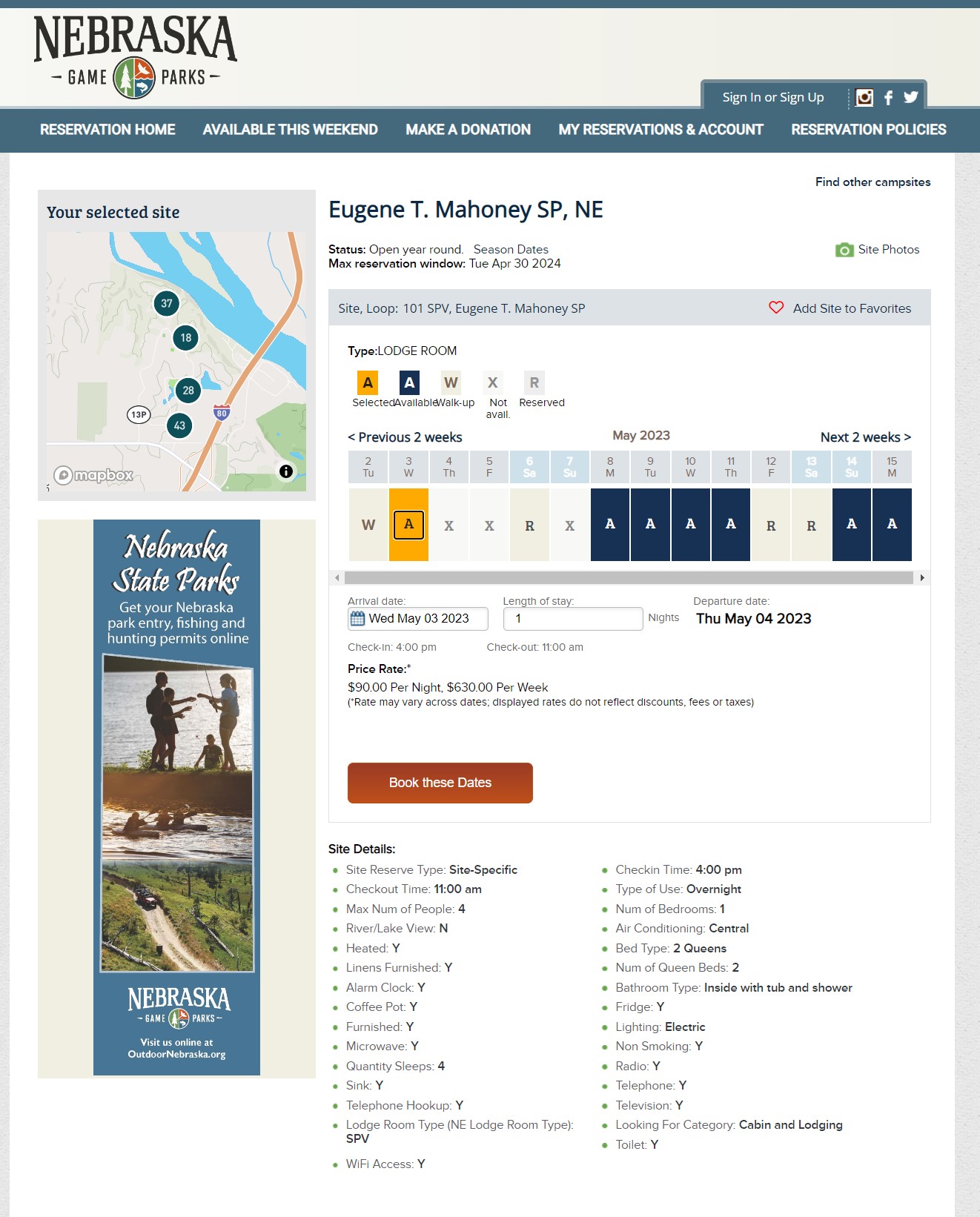

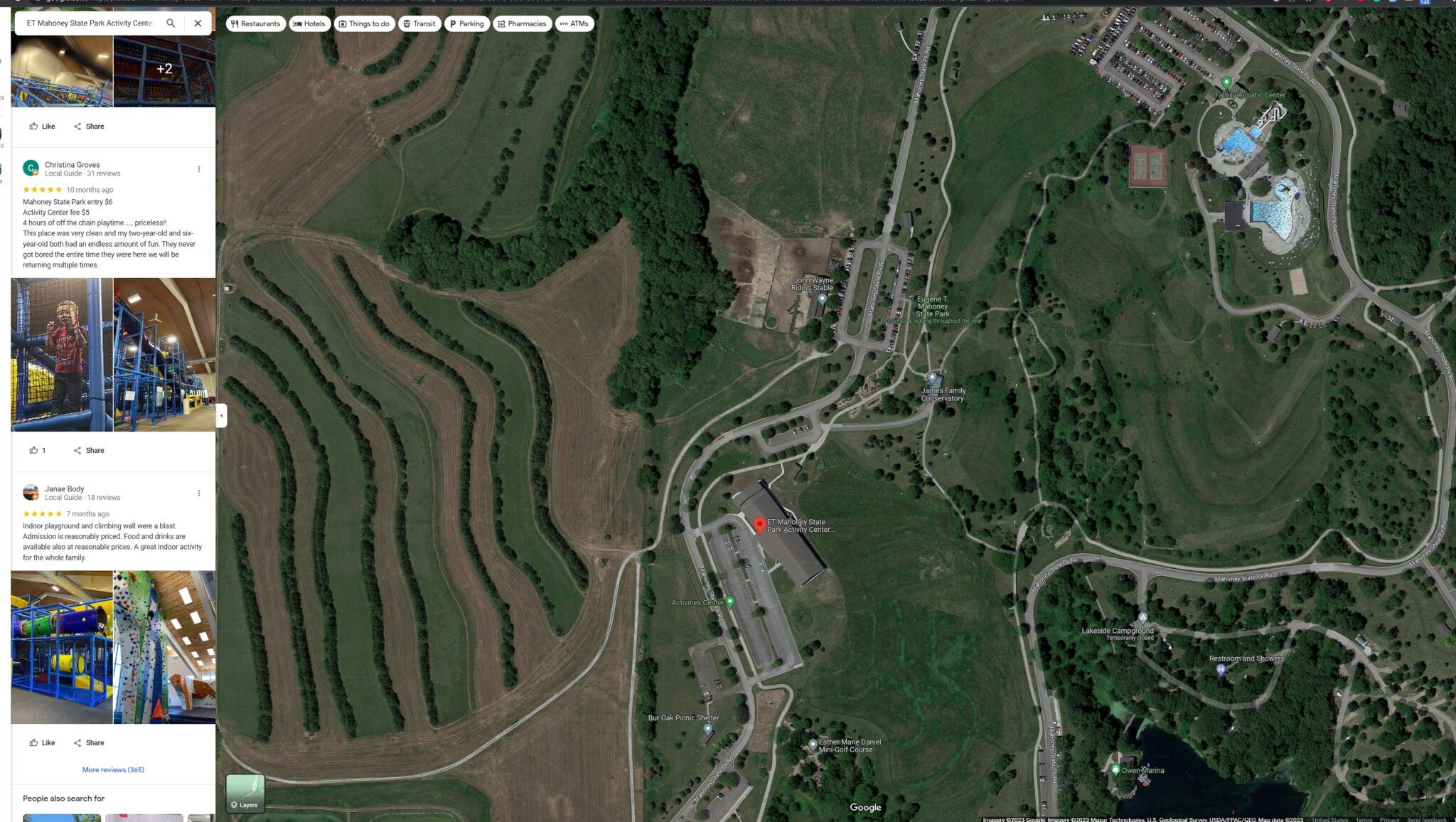

这个Eugene T. Mahoney 州立公园,是在开车的过程中路过的,当我们到达的时候其实公园其实早已到了关门时间,可是既然上面写24小时开放,也就多进去逛一逛,看看中部大平原的的公园究竟和其他地方的公园有什么不一样。当我们到达的时候,因为很多设施都已经关门了,就连保安都下班了,所以进入这个原本可能要门票的公园都不需要花钱就进去了。

We passed by the Eugene T. Mahoney State Park during our drive, and by the time we arrived, the park had already closed, but since it says it's open 24 hours, we went in to see how the parks in the Central Great Plains are different from other parks. When we arrived, many of the facilities were closed and even the security guards were off duty, so we were able to enter the park without having to pay the entrance fee.

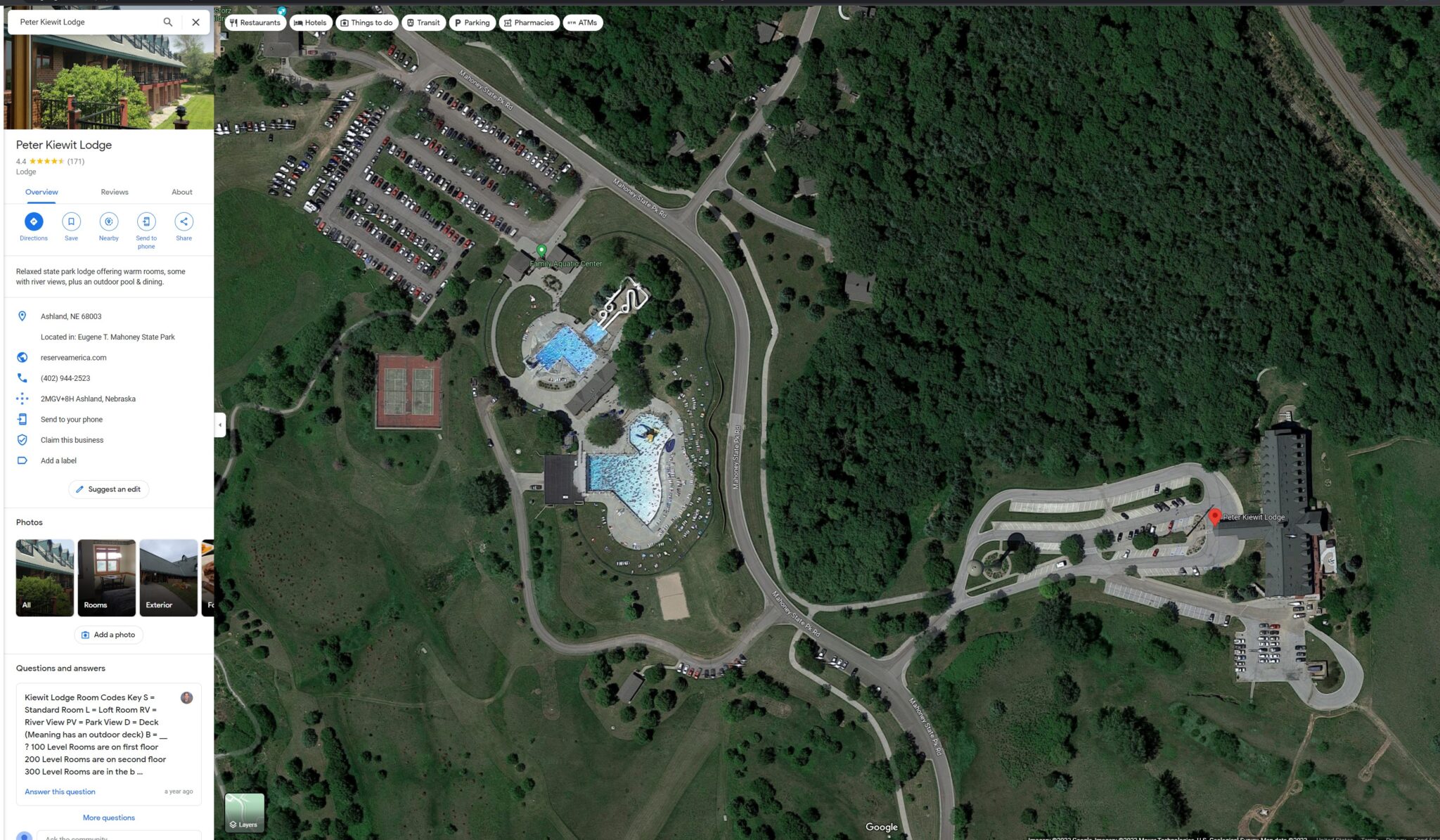

总体来这个公园安排了很多能够安排活动,北边有一个瞭望塔,南边有zipline等丛林探险的活动场所,还有一个飞机博物馆,公园中间还有水上乐园,森林之间,camping和钓鱼活动,甚至还有一家酒店在这里运营。

This park has a lot of activities that can be placed, there is a watchtower in the north, zipline and other jungle adventure activities in the south, an airplane museum, a water park in the middle of the park, between the forests, camping and fishing activities, and there is even a hotel that operates in the area.

住一晚的价格,也并不是太贵,也算是那样吧。

The price for a night's stay is not too expensive.

公园里甚至还藏了一个攀岩公园和溜冰场,骑马的地方,program 可以说是非常丰富了,可惜相对来说,各种活动之间似乎很难促成相对应的衍生商业活动。每一个program似乎是相对独立互不影响的,全家人每次去可能也就只能玩一两个,去了水上乐园,也就不能去攀岩公园,大概提供了重复收公园门票的机会吧。

The park even hides a rock climbing park and ice rink, horseback riding place, the program can be said to be very rich, but unfortunately, relatively speaking, between the various activities seems to be very difficult to facilitate the corresponding derivative commercial activities. Each program seems to be relatively independent of each other, the whole family may only be able to play one or two every time you go, go to the water park, you can not go to the rock climbing park, probably providing the opportunity to repeat the park entrance fee.

公园里的梦幻小亭子,加上种植的设计,非常有感觉。

The park's fantastic kiosks, with the planting design, you could feel its beauty.

公园里可以看到一望无际的的农田,似乎大部分是种草以提供放牧, 防护林沿着等高线布置,减少了土壤侵蚀和水土流水。

The park offers a sweeping view of farmland, much of which seems to be planted in the grass to provide grazing, and sheltered forests are arranged along the contour lines to minimize soil erosion and water runoff.

日落和马棚

Sunset and Stables

静静的草原,在西南风下太阳下山。

The sun sets over the quiet grasslands in a southwesterly wind.

又是长途跋涉的一天,找了一个大学城附近的中餐吃饭,

Another long day on the trail, looking for a Chinese restaurant near the university town of Lincoln.

文章评论